とあるところで、ヒューマンエラー研修を行った時に、受講頂いた方からこんな質問が出ました。

講師の方は、ヒューマンエラーは少ない方ですか?

後で、意図をお聞きしたら、研修でヒューマンエラーに関して、話しているくらいだから、エラーも、普段から少ない人なのかなとシンプルに思って、聞かれたそうです。

私は、少し考えて、こう答えました。

ヒューマンエラーは多いと自覚しています。

こんなことを言うと、この当サイトの信憑性が揺らぎそうですが、続けて、こう答えました。

ヒューマンエラーが多いことを自覚することで、普段から、エラーには興味、関心を持っていますし、エラーを起こしたら、自分なりに、なぜエラーを起こしたのかを振り返り、次に活かす努力はしています。

もちろん、ヒューマンエラーが少ないに越したことはありませんが、そもそも、エラーが多い少ないを明確に評価できる絶対的、客観的な基準はありません。

みなさまの周囲に、あの人はエラーが多いなと感じる人がいるとしたら、それは、エラーに起因する不具合が発覚した件数が多い人ではありませんか。それよりも、エラーを起こしても、他の人に気づかれずに済んだり、その前に対処していることの方が多いのではないでしょうか。

一方で、エラーがある程度あっても、致命的、重篤な不具合に至らなければよいという考え方もあります。ただ、単に、エラーが多いから悪いということではなくて、エラーに対して、どう向き合っているかというスタンスが大切なのではないでしょうか。

エラーをしてしまい、自分に非があるのであれば、素直に認め、受け入れ、謝罪や応急措置など必要な対応をすることが大切です。その後、エラーを振り返って、要因抽出、対策立案と実施という再発防止、改善を行う流れになると思います。

また、エラーを振り返ることも大切ですが、必要以上に引きずらず、将来に目を向けることも大切です。その意味でも、今後、エラーを減らしていくために、まず、最初にやるべきことは、「己を知る」ことだと思います。ヒューマンエラーセルフチェック(簡易版)も参考にしていただき、自分のヒューマンエラー発生傾向を知ることをお勧めします。

加えて、より実践的に取り組もうとすれば、仕事上で、自分が過去に起こしたエラーやヒヤリハットをヒューマンエラーリスクマップにまとめてみるなど、仕事でのエラー発生傾向を把握することで、単に気を付けようというだけでなく、より具体的な意識付けも可能になるのではないでしょうか。

もちろん、それらのエラーを低減するための、しくみや方法・手順、基準・ルールの構築、設定、見直しができれば、それに越したことはありません。

自分や仕事でのエラー発生傾向を把握することで、今後、エラーを起こさないため(未然防止)に、どうすればよいかを自分なりに検討、実践することが重要ではないでしょうか。

その際、「今後間違えないように」ではなく、「うまく行くように今後どうするか」というスタンスで考えることで、より前向きに取り組めるかもしれませんね。

ただ、人である以上、エラーは避けられませんし、すべての行為に長時間、注意を払って、エラーをゼロにするなんて、そもそも無理です。そのため、

・しくみやシステムでエラーを防げるなら、それらを有効活用する。とはいえ、しくみやシステムが完璧でない以上、人側での対策も必要(ヒューマンエラーとシステムエラーも参照ください)。

・致命的、重篤な不具合につながるエラーを防止することに力を入れる。

・時には、エラーが発生しても、不具合につながらなければいい、致命的、重篤な不具合になる前に対処すればよいと割り切る。

・それでも発生するエラーは、その都度振り返って、改善する、今後、エラーを起こさないため(未然防止)に、どうすればよいかを自分なりに検討、実践するなどのエラー防止活動を積み重ねていく。

というスタンスでもよいのではないでしょうか。

これまで、ヒューマンエラーに対するスタンスとして、エラーにどう向き合って、対処していくかという話をしてきました。それと合わせて、意外と大切なのは、エラーを受け入れて、活用するという姿勢ではないかと思っています。活用という意味では、先述した再発防止、改善を行うのも、その一つです。

ヒューマンエラーというと、重いニュアンスを感じる方もいらっしゃるかもしれないので、ここでは、ヒューマンエラーをミスや間違いと言い換えます。みなさまの職場に、ミスや間違いがない(ように見える)人と多少、ミスや間違いがある人がいらっしゃったとします。どちらの方に、人間味を感じますか。ミスや間違いがない(ように見える)人が、ちょっとしたミスや間違いをすると、急に、親近感が湧いたりしませんか。

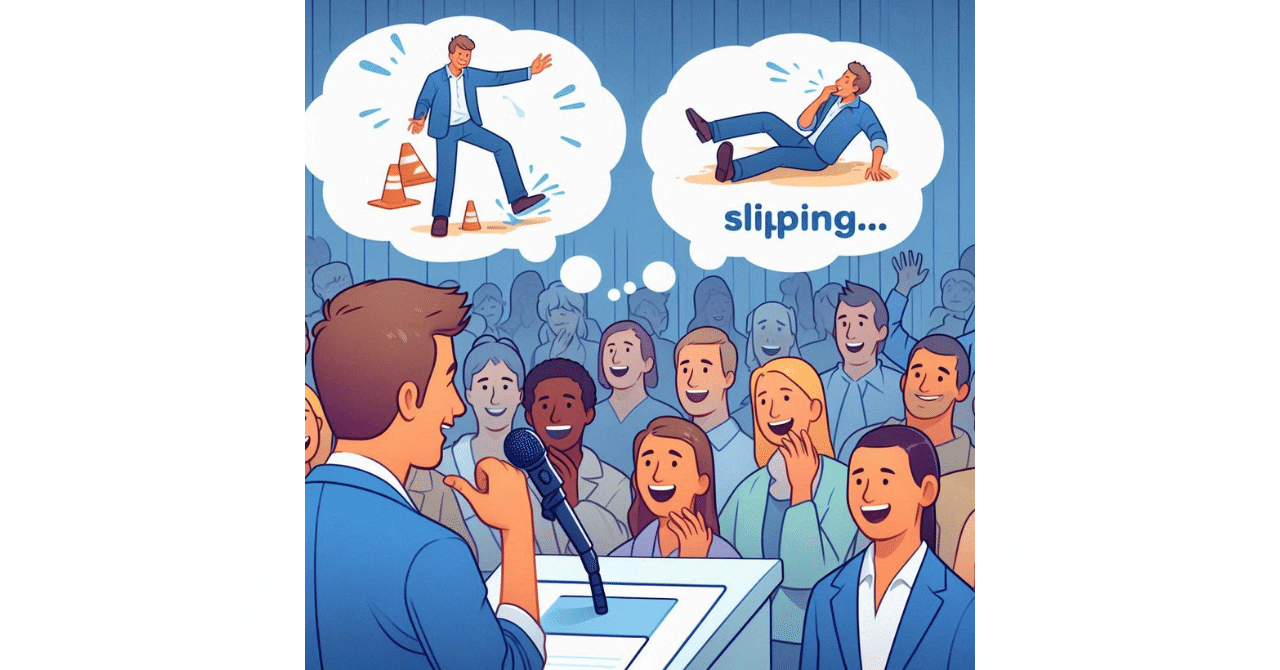

少し切り口を変えると・・・みなさまも、芸人さんが笑いを取る時に、自分のミスや間違いをネタにしたエピソードトークをしている様子を見たことはありませんか。素人でも、他の誰も傷つけることなく、笑いを取ろうとする際に、自分のミスや間違いに関する自虐ネタが選択肢の一つに入りませんか。

笑いのツボは国、人種、文化によって、千差万別だと思いますが、他人のミスや間違いを面白く感じられるのは万国共通ではないでしょうか。もちろん、致命的、重篤な不具合につながるヒューマンエラーを笑い話にするのはダメですが。

要するに、ミスや間違い=ヒューマンエラーは、時に、人間味を醸しだしたり、笑いを生むこともあるので、それを受け入れて、活用するという姿勢でやってみるのもありではないでしょうか。

例えば、コミュニケーションのきっかけとして、自分のミスや間違いを笑い話にすることで、その場の雰囲気を和ませる、自己紹介で、最近やってしまった自分のミスや間違いを笑い話にして、聞き手に、自分のことを印象付けるなど。

そのことで、「この人は自分のエラーをオープンに語るくらいなので、自分のエラーも受け入れてくれるのではないか」と、相手に、話しやすい雰囲気を感じてもらえるかもしれません。

更に、人に話せるような笑い話にできるということは、ある意味、エラー内容を第三者的、客観的に振り返ることが出来ていたり、そのエラーを引きずることなく、前を向いて歩き出しているといえるかもしれませんね。

自分の起こしてしまったエラーを第三者的、客観的に振り返り、「こうすればよかった」「こうしておけばよかった」という教訓まで整理されていれば、他の人に、エラーを防ぐための教訓を面白おかしく伝えることが出来るかもしれません。その方が、まじめに教訓をいうよりも、相手の印象に残って、効果的になることが期待できるのではないでしょうか。

ヒューマンエラーを笑いに変えるということでいうと、「こういう言い方もあり?」に触れていますように、エラーを指摘する時に、ユーモアを交えて、表現するのも一つの手かもしれません。ただし、ヒューマンエラーの内容や時と場合、伝える相手には留意が必要ですが。

ヒューマンエラーを前向きにとらえるという意味では、ヒューマンエラー=即失敗と考えない、英語でトライ&エラーというように、文字通り、成功のためには試行錯誤も必要だと考えるなど、ヒューマンエラーを必要以上に恐れないことも大切かもしれませんね。「ヒューマンエラー=失敗ではない」でも触れておりますので、よろしければご覧ください。

最後に、ヒューマンエラーへのスタンスをまとめると

1.素直に認め、受け入れる

2.振り返り、再発防止、改善を行う

3.己を知る

4.将来に目を向け、未然防止する

5.しくみやシステムを有効活用する

6.致命的、重篤な不具合につながるヒューマンエラーを防止することに力を入れる

7.継続的にヒューマンエラー防止活動を積み重ねる

8.ヒューマンエラーを活用する

9.ヒューマンエラーを前向きにとらえる

となります。

ちなみに、当ラボでも、このブログを通じて、

・ヒューマンエラーを身近に感じ、興味、関心を持ってもらいたい。

・その上で、いい意味で、ヒューマンエラーを気軽に、気楽に話し合えるようにしたい。

ということを目指して、情報発信しております。よろしければ、他の記事も是非ご覧ください。